Dans un récent Téléramouille, un dossier consacré à l’édition numérique me donne encore l’occasion d’ironiser finement – malheureusement, je n’ai pas le nom des journalistes, j’ai bazardé le numéro en question et les poubelles papier sont passés hier. Je ne peux pas nier que les rapports entre la distribution numérique et la BD se développent de manière particulière. Mais que ce soit dû, comme le suggère Télémarouille, notamment au fait que les auteurs BD utilisent de nos jours couramment la tablette graphique au point de dédaigner papier, feutres, plumes, etc…, ça me paraît fort de café. Et de citer dans la foulée trois auteurs qui ont été révélé par leur blog : Boulet (je me mets un gage), Marion Montaigne ou Pénélope Bagieu. Parmi ces trois artistes, sauras-tu reconnaître ceux qui travaillent encore sur support traditionnel ? Encore plus étrange, cette proximité avec l’ordinateur supposée des auteurs BD ferait penser que les écrivains continuent à écrire leurs textes avec une plume d’oie trempée dans un encrier – non, ils ne travaillent pas du tout sur un traitement de texte, qu’est-ce que vous croyez ! Mais intéressons-nous plutôt au fond du problème.

La distribution numérique des albums BD était un sujet qui angoissait nombre d’auteurs il y a quelques années et qui rendait tout fou les éditeurs au point de parier sur la disparition des libraires remplacés par leur propre distribution qui leur permettrait de se faire une marge encore plus importante. Et puis les tablettes sont arrivées et puis les livres papiers ont continué à se vendre cahin caha. Et surtout, les succès du Web s’obstinaient à être gratuits, à s’inscrire dans une consommation quotidienne (en résumé de l’humour en quelques pages) et leurs retombées financières passaient par le livre papier. Et enfin, les éditeurs se sont aperçus que les auteurs pouvaient très bien vendre leurs oeuvres de manière numérique sans passer par l’éditeur. Après Les autres gens de Thomas Cadène (cf la version papier), on voit l’arrivée de magazines numériques payants gérés par des auteurs : Professeur Cyclope et Mauvais Esprit. Professeur Cyclope va jusqu’à proposer une forme qui s’éloigne radicalement de la BD avec des cases animées comme pour Lycéennes de Stephen Vuillemin. Il est à remarquer que le graphisme comme les histoires sont plutôt éloignées de ce qui se vend très bien en librairie et les auteurs publiés n’ont pas peu de visibilité médiatique ou grand public : le public ciblé est plutôt jeune et adepte d’un humour volontiers trash et les histoires courtes sont majoritaires – pour ce que j’ai pu en voir. Il semblerait que le lecteur ”en ligne” privilégie la rapidité et le zapping interactif. Ces offres ne me paraissent pas incompatibles avec les albums papiers et en fait, je pense que c’est un prolongement naturel de l’offre BD.

Le roman, ce n’est au final qu’une suite de mots agencés pour leur donner sens et provoquer une émotion. Il nécessite un lourd investissement historique et culturel puisqu’il a fallut créer une langue (ça prend des siècles) puis former des enseignants qui eux-mêmes apprennent aux enfants à lire. Lire n’a rien de naturel et mes grands-parents m’encourageaient à sortir dehors plutôt qu’à rester enfermer à bouquiner. Mais l’écriture a une composante interne fascinante : elle est indépendante du support. Qu’elle soit retranscrite sur un mur, du papier ou une tablette numérique, son sens est le même et l’expérience est identique. Même si le support classique du roman a quelques variations (grand format ou poche et même couverture carton ou souple aux USA), globalement le lecteur n’en a rien à cirer du moment qu’il peut trimballer son roman dans son sac ou l’amener dans le jardin, dans on lit ou à la plage. On remarquera que la littérature en tant qu’objet se collectionne surtout lorsqu’elle est accompagnée d’illustrations – cf. les couvertures du Livre de Poche des années 50/60.

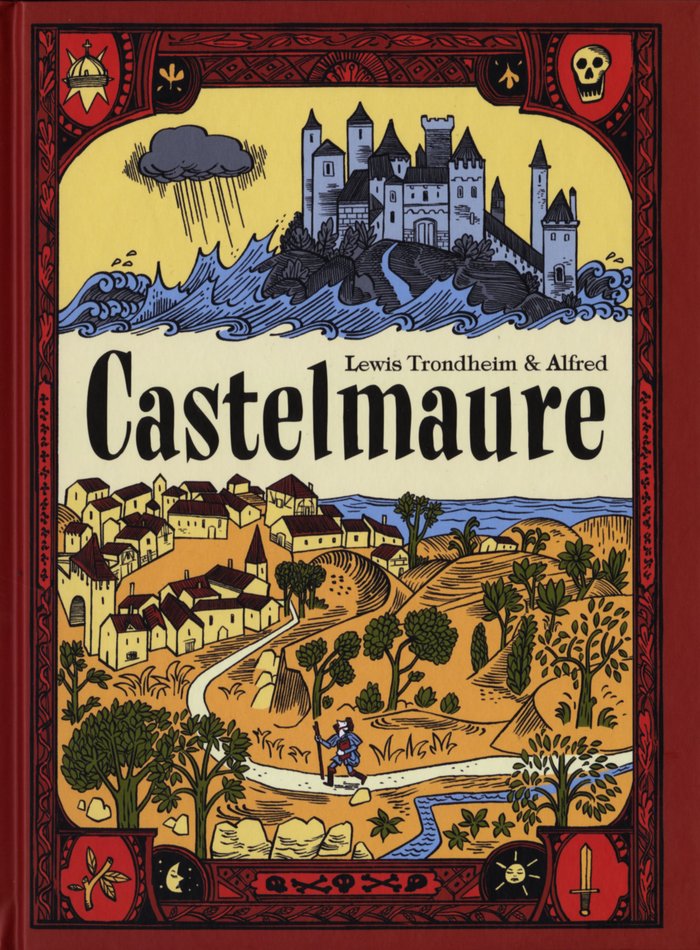

La BD offre une expérience très différente de lecture : le support prend une grande importance du fait de la reproduction du dessin et des qualités ou absence des couleurs qui l’accompagnent. La taille de la reproduction est aussi un critère de sélection et de lecture. De facto, le petit Julien qui achète avec son argent de poche une première BD (manga ou comics sont fourrés dans le même sac) devient un bibliophile à l’insu de son plein gré. Il a acheté un objet dont la fabrication va avoir une réelle influence sur la lecture. Le standard 46 planches de la BD franco/belge n’est finalement qu’une des offres possibles et presque minoritaire de nos jours – à part chez certains éditeurs qui revendiquent le côté commercial de leur catalogue. Et donc acheter un roman graphique noir et blanc de 200 pages petit format, ce n’est pas la même chose que lire un comics d’une vingtaine de pages qui est une expérience différente de la lecture du dernier Spirou. Ce n’est pas seulement le contenu qui est différent mais aussi la présentation et cette dernière influe sur l’expérience. À mon avis, la lecture BD sur tablette sera une expérience de plus avec, à mon sens, une uniformisation et une perte importante d’ergonomie qui touche non seulement le lecteur mais aussi le marchand (éditeur, libraire, distributeur…). Regardez par exemple le page d’accueil des deux sites Professeur Cyclope et Mauvais Esprit. Les histoires proposées sont présentées sous forme d’image de même taille – pour des raisons démocratiques évidentes – qu’il faut cliquer. Il est impossible de savoir en un coup d’oeil la taille de l’histoire (même dans un magazine, un rapide feuilletage permet de voir que ce salaud de Goossens n’a fait qu’une page dans le dernier numéro de Fluide) et même l’image proposée ne permet pas d’avoir autant d’informations que pour une couverture classique.

On est évidemment dans une logique ”magazine” qui veut que l’on paye pour le tout et que l’on lise ce qui nous plaît – sans la possibilité du feuilletage, évidemment. Mais ce problème se retrouve de la même manière dans la présentation des boutiques en ligne : une couverture au format standardisé qui ne permet pas de se faire une idée du contenu simplement. Et il manque le fameux feuilletage, une des composantes primordiales de la vente d’un album BD, qui est impossible ou alors de manière laborieuse, lente et très limitée. J’ignore quelle place prendra la distribution numérique à l’avenir mais je sais que la BD sur tablette, si elle n’est pas conçue spécifiquement pour ce support, sera une expérience clairement de qualité inférieure à sa version papier. Autant pour le lecteur que pour le marchand.

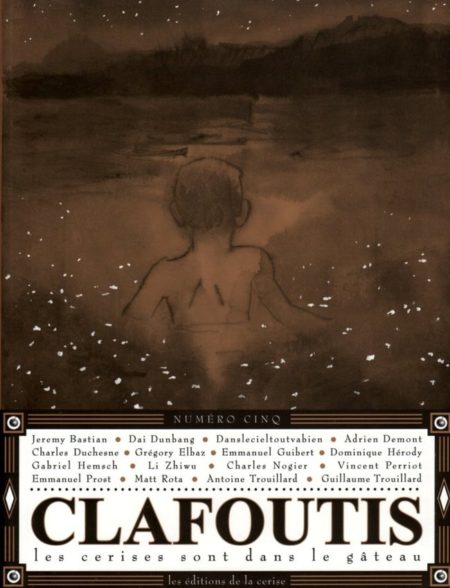

Prenons par exemple, au hasard, le numéro 5 de la revue Clafoutis. Format respectable, couverture souple, papier épais et glacé, un rapide feuilletage nous dit qu’il s’agit d’une revue à caractère artistique qui présente histoires courtes et illustrations diverses aux styles variés. Je reconnais d’un coup d’oeil, sans avoir à lire le sommaire, quelques artistes. Voilà toute une gamme de sensations que la tablette et le numérique ne peuvent pas apporter. Je sais bien que chaque progrès apporte son lot d’appauvrissement mais pas au point de changer radicalement l’expérience.

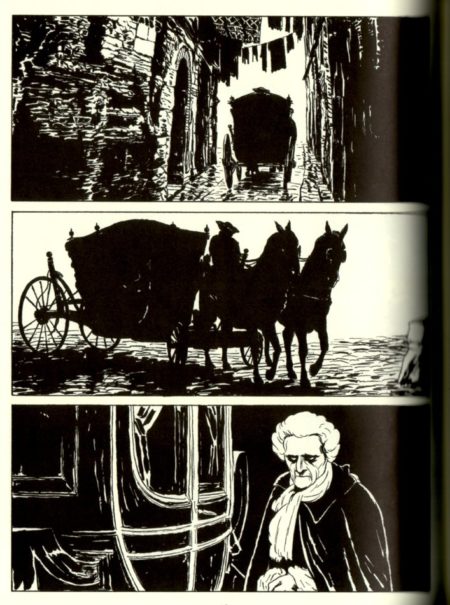

Passons au contenu : on y retrouve les habitués – Elbaz, Perriot, Trouillard – et un invité prestigieux, Emmanuel Guibert. Je dois avouer j’ai trouvé ce numéro plus faible que le précédent qui semblait regorger de pépites précieuses. L’absence de narration dans beaucoup d’histoires et le côté arty ne m’a pas particulièrement emballé sur ce numéro mais il mérite le coup d’oeil rien que pour les magnifiques illustrations de Dai Dunbang (la Chine est le thème principal). J’espère qu’il ne nous faudra pas attendre encore deux ans pour la prochaine fournée.

Je souscris totalement à ce texte (comme cette récente pensée qu’on laisse mourir les ”héros de bd” en paix),et c’est une forme de militantisme heureux.

Et peut être pas vain.

Au fait,qui effeuillerait de vieilles bd ou de vieux journaux numériques ?

@julien : oui, j’ai oublié de parler des bouquinistes et des grand-mères qui font lire de vieilles BD de la collection. Au format numérique, je n’aurai jamais lu les vieux Bayard et Coeur Vaillant de la famille.

Et oui, on oublie un peu que le livre, en tant qu’objet, peut évoluer avec le temps,lui, c’est beau un livre qui vieillit ! (d’ailleurs, soit dit en passant, certains romans graphiques vieillissent très mal). Sans compter qu’il peut intégrer la marque du ou des lecteurs. Moi, je conserve avec plaisir mon album du Trombonne illustré dont quelques pages sont déchirées, stigmates d’une crise de nerfs ado. Bref, le livre continue à s’imprimer après sa publication, c’est quand même tellement supérieur à la soit disante interactivité numérique.

@Grospatapouf : Et le parfum;le toucher d’un livre.une rangée peut charrier autant que solliciter envies et mémoire(Je suis poète-réac à mes heures)

Plus sérieusement,bd et littérature,qui n’aura pas droit de citer dans le numérique ?

@Grospatapouf : d’ailleurs, les observateurs ont bien remarqué que la musique numérisé a perdu de son aura en perdant sa valeur marchande. Si c’est gratuit, c’est que ça ne vaut pas grand chose finalement.

Qu’est ce que la BD ”conçue spécialement pour tablettes” ?

@Totoche Tannenen : Ben tu regardes le Lycéennes dont je donne le lien et tu vois bien que ça ne marche pas sur papier ah ah ah ah ah ah.

C’est bien ce que je craignais.

Dai Dunbang est un géant, qu’on découvrira un jour ou l’autre en France. Li Zhiwu vaut aussi le détour. Je me suis occupé des contacts avec ces deux auteurs et j’espère bien qu’on aura l’occase de les voir un peu plus :)))

@Yohan Radomski : est-ce que c’est le même Dai Dunbang qui a publié un truc en France ?

@Li-An : Quel truc ?

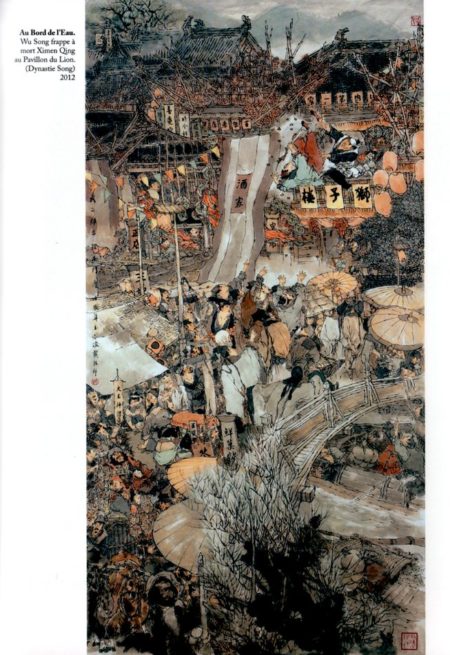

@Li-An : Tu dois parler de Au Bord de l’Eau… Dai Dunbang a illustré un des 30 fascicules, assisté par un de ses fils. Un des fils de Dai avec qui je suis en contact était vert de savoir que cette édition a été faite en France, car ils n’en avaient pas été informés…

@Yohan Radomski : oui, c’est bien Au bord de l’eau dont je parlais. Ne pas payer des droits d’auteur aux Chinois, voilà un retournement de situation pour le moins ironique.

@Li-An : La faute en revient sans doute en premier lieu à l’éditeur chinois, pour qui les auteurs sont quantité négligeable. Qui possède les droits dans cette histoire ? Je n’en sais rien… Nous sommes dans les chinoiseries, car les auteurs de l’époque travaillaient pour un éditeur d’Etat et devaient céder les droits. Mais ont-ils récupérés des droits aujourd’hui ? Il semble que oui… noramlement. En second lieu, les éditions Fei n’ont pas non plus pris la peine de contacter les auteurs.

@Yohan Radomski : c’est vrai que c’est rarement le cas dans le cas d’édition étrangère – que de contacter les auteurs – mais ils doivent bien être au courant des problèmes de droit en Chine et auraient pu faire l’effort. Ça mériterait presque un billet ce genre de choses.

Comme tu dis, dans le cas des éditions étrangères, c’est toujours un peu le foutoir. J’avais fait une histoire courte pour Je Bouquine : Don Quichotte, dessinée par David Prudhomme. Excellent. Il y a eu une édition en Espagne que je n’ai jamais vu. Pourtant Don Quichotte en espagnol, ça le fait.

@Yohan Radomski : en théorie, ils doivent t’envoyer un exemplaire de la version étrangère mais là c’est de la parution magazine, pas vraiment un bouquin solo.

@Li-An : Il ne s’agissait pas vraiment d’un magazine mais d’un recueil de récits courts tirés de Je Bouquine. Mais pour en revenir à la Chine, il semble que les rapports entre auteurs et éditeurs soient plutôt tendus. Les éditeurs ici sont des fonctionnaires. Il n’y a pas d’éditeurs privés. Et les gens en poste dans les années 80, qui connaissaient bien le lianhuanhua, sont en retraite. Ce n’est pas une excuse, évidemment.

@Yohan Radomski : dans ce cas là, Bayard aurait dû t’envoyer un exemplaire de l’ouvrage en question.

http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?article611

@Totoche Tannenen : ben tu as eu du courage à lire cet exposé barbant.