Assez étrangement, le cinéma de Woody Allen est devenu synonyme de film intellectuel très bavard et un peu chiant – en général pour les gens qui ne vont pas au cinéma ou qui se s’intéressent qu’à un cinéma très grand public. Si le travail d’ Allen est bien souvent basé sur le dialogue, on ne peut pas en déduire qu’il en est ennuyeux (dans ce cas là, les mêmes personnes n’iraient pas rire aux spectacles de Bigard). D’un autre côté, Allen a alterné films légers et films plus ”sérieux” – en fait, la différence se situe au niveau des personnages qui sont ridicules/drôles dans les comédies et pathétiques/paumés dans les films plus ”bergmaniens” – deux faces d’un même type de personnage mais vu à travers un filtre ironique ou un filtre tragique.

Pas le meilleur ? Qui s’en soucie ?

En cherchant de la documentation sur le film, je suis tombé sur un article sur le Web où le journaliste annonçait qu’il ne ferait pas une critique du film mais qu’il profitait du fait qu’il était allé le voir pour parler du vieux cinéma parisien qui le projetait. C’était devenu un vrai pèlerinage annuel pour lui depuis qu’il savait que sa mère allait dans cette même salle dans les années 70 pour voir les films du même Allen. Le critique y croise de vieilles personnes qui sortent en disant ”le film est bien mais ce n’est pas son meilleur”, supposé être un refrain répétitif à chaque nouveau Allen.

Personnellement, je ne peux plus aller voir le dernier film de Allen ”par habitude”. Allen est âgé de 79 ans et il continue de tourner un film par an avec une inspiration qui non seulement ne faiblit pas mais se renouvelle. Chacun de ses films peut désormais être le dernier et, en tant qu’artiste pas certain de pouvoir continuer à faire de la BD dans les prochaines années, une telle longévité créatrice n’est pas sans m’interpeller.

Mon premier film de Allen au cinéma, c’est Comédie érotique d’une nuit d’été que j’ai dû voir dans une ancienne salle assez pittoresque de St Denis de la Réunion qui passait tout et n’importe quoi – je me rappelle avoir été le seul spectateur de La gifle de Pinoteau. J’avais été frappé par l’impression de légèreté et de liberté du film et, à partir de cette date, je me suis déplacé régulièrement pour ses œuvres. Le premier Allen que j’ai vraiment adoré, c’est Meurtre mystérieux à Manhattan : cette comédie policière menée par un couple âgé qui enquête sur la disparition mystérieuse d’une vieille femme tenait parfaitement la route d’un point de vue purement policier mais les répercussions de l’enquête sur la vie privée des héros m’avaient impressionné.

Alors que sa carrière semblait un peu stagner et suite aux ”scandales” liés à sa vie privée, Allen décide (doit ?) partir tourner en Europe, lui qui déteste prendre l’avion. En changeant d’espace géographique – son cinéma est intimement associé à New York – il change aussi d’acteurs. Habitué à tourner avec sa troupe d’acteurs fétiches et sa compagne du moment, il travaille à présent avec des acteurs – et surtout actrices – à la mode dans des endroits ”touristiques” (le point de vue d’Allen sur les villes européennes est clairement celui du touriste états-unien friqué qui correspond à une vision nostalgique de l’Europe de l’entre deux-guerres qui a profondément marqué l’imaginaire US). Loin de freiner son inspiration, ces nouvelles contraintes apportent un sang-neuf à son cinéma et renouvellent ses thématiques – les films londoniens lui permettent de travailler sur les rapports de classe. Le point culminant de cette période, c’est probablement la scène amoureuse de Vicky Cristina Barcelona entre Penelope Cruz et Scarlett Johansson, une espèce de fantasme cinéphile que personne n’aurait osé imaginé… à part Allen.

Mais tous les cycles ont une fin et l’épisode à sketchs romain To Rome with Love semblait marquer le pas – je ne suis même pas allé le voir. Ça y est, Allen était devenu vieux et fatigué. Et hop, le voilà parti pour Los Angeles avec Cate Blanchett qui chope un Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de femme bourgeoise en rupture sociale dans Blue Jasmin. À partir de là, il faut abandonner tout sens critique et prendre chaque nouveau Allen comme une bénédiction.

Esprit, tu es bien là

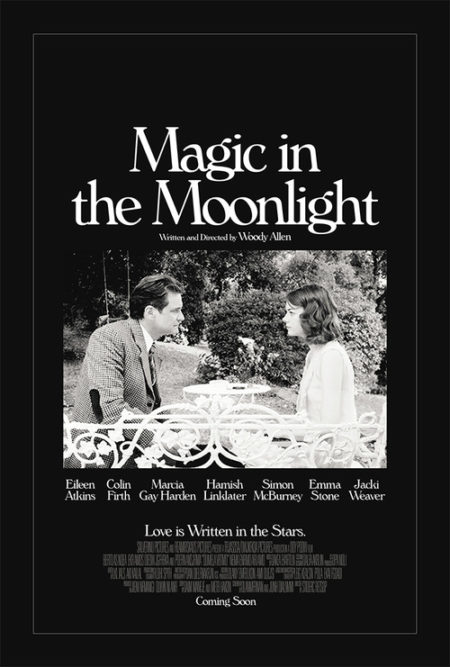

Ça tombe bien, Magic in the Moonlight est un petit bijou de légèreté.

Stanley (Colin Firth amaigri et quasi méconnaissable par moment) est un fameux magicien issu de bonne famille anglaise qui triomphe depuis des années sur les planches sous un déguisement chinois d’opérette. Une de ses spécialités, c’est de démasquer les pseudo médiums de tout poil – nous sommes dans l’entre-deux guerres – et son vieil et unique ami vient lui demander de l’aide : une jeune médium américaine, Sophie (Emma Stone) et sa mère sont en train d’embobiner la richissime Mrs Catledges et de séduire le jeune Catledges qui est fou de Sophie.

Stanley est un esprit fort, un égocentrique misanthrope persuadé de la victoire de la raison et la mort de Dieu. C’est aussi un homme profondément inquiet comme le résume en vingt secondes un Allen pas dupe du personnage. Mais devant le charmant sourire de Sophie, il cale. Cette dernière semble tout connaître de lui et fait léviter les bougies sans trucage. Il faut se rendre à l’évidence, il existe bien quelque chose du domaine de l’Esprit et Stanley tombe à genoux pour prier Dieu. Allen aurait-il trouvé la Foi ? La Foi dans le cinéma et les actrices, c’est certain en tous les cas.

Emma Stone est d’un charme étourdissant et on peut comprendre son pauvre soupirant qui lui chante d’affreuses sérénades en grattant un ukulele – je ne remercierai jamais assez Allen d’avoir ridiculisé à ce point les joueurs de ukulele, une plaie des temps modernes. On la voit débarquer avec son petit chapeau à fleurs et en un sourire, on sait que le monde vient de basculer. Stanley n’est pas aveugle mais son sens de l’ordre et du sens commun lui disent qu’elle ferait mieux d’épouser le petit millionnaire.

J’adore les comédies à dialogues et c’est un très grand film de ce point de vue. Stanley assassine tout son entourage de petites phrases assassines et Sophie lui répond aimablement, pas dupe. La scène finale est magnifique de non-dits révélés où Stanley fait une espèce de séance inversée de divan psychanalytique : il entend des choses que sa tante ne dit pas mais qu’elle est censée penser. Je n’ai jamais vu Colin Firth aussi bien, loin des personnages un peu patauds que je lui connaissais. Il est méchant et plein d’esprit et son jeu très éloigné de celui d’Allen réussit à rendre charmant un mufle égocentrique – la déclaration d’amour est d’une maladresse incroyablement drôle. Il est encore pire que moi.

La lumière de Darius Khondji baigne l’ensemble d’une nostalgie d’été éternellement renouvelé et, franchement, en ces périodes où la lourdeur, le sérieux et la facilité semblent l’emporter, écrire et réaliser un film d’une telle légèreté ironique me semble tenir du prodige.

Le prochain Allen a été tourné l’été 2014 dans le Rhode Island, avec Emma Stone et Joaquin Phoenix. Rien que la distribution donne envie.

J’aimerai bien trouver le même chapeau que la tantine hé ! hé ! sinons entierement d’accord avec ton analyse je n’aurais pas mieux dit .

Comme quoi, sous ce pseudo à tomates se cache un homme délicat et de goût. On va chercher pour ton chapeau.

Le film tient tout entier sur Colin Firth et Emma Stone, effectivement excellents et qui injectent de l’air frais à un film qui souffre d’une intrigue un peu bateau (à mon avis à moi que j’ai).

P.S : Les exégètes pourraient en tirer des conclusions plus approfondies mais j’ai l’impression qu’avec le temps, Woody Allen assume de plus en plus ses romances entre des hommes âgées et des jeunes femmes, avec une fin plus franche que dans Whatever works, par exemple.

Il est assez rigolo de voir que ce films divise profondément la critique et même les fans de Allen.

J’ai lu une critique qui se sentait mal à l’aise avec ces rapports amoureux vieux type/jeune fille – une remarque débile puisque ça ne tient pas du fantasme pour Allen qui assume son choix de vie et que le cinéma hollywoodien classique est plein de ces rapports d’âge quasi incohérents. Par rapport à Whatever works, le personnage de Firth est quand même plus séduisant et, surtout, les rapports entre les personnages sont très différents. Dans Whatever**, il y a un rapport Pygmalion/élève qu’il n’y a pas du tout dans *Magic où les personnages sont en ordre de bataille – on retrouve plus le thème de l’affrontement qui tourne à l’histoire d’amour.

Sans être un rapport de pygmalion à élève, on retrouve quand même cette image de l’homme revenu de tout qui a tout compris à la vie et de l’ingénue qu’il prend de haut mais qui finalement n’est pas si bête que ça. Disons que Whatever works pousse les potards un peu plus loin pour les deux personnages.

(en même temps je me rends compte que c’est quand même une typologie de personnages qui se retrouve régulièrement dans la filmo d’Allen, à ceci près que l’homme vieillit au fil des films)

Oui, c’est un personnage typiquement Allénien, qui ne se fait pas d’illusion sur la nature humaine mais qui a besoin de croire encore en l’amour. Sauf qu’ici, Firth ne le joue pas du tout de manière allénienne et on s’en rend moins compte.